「※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

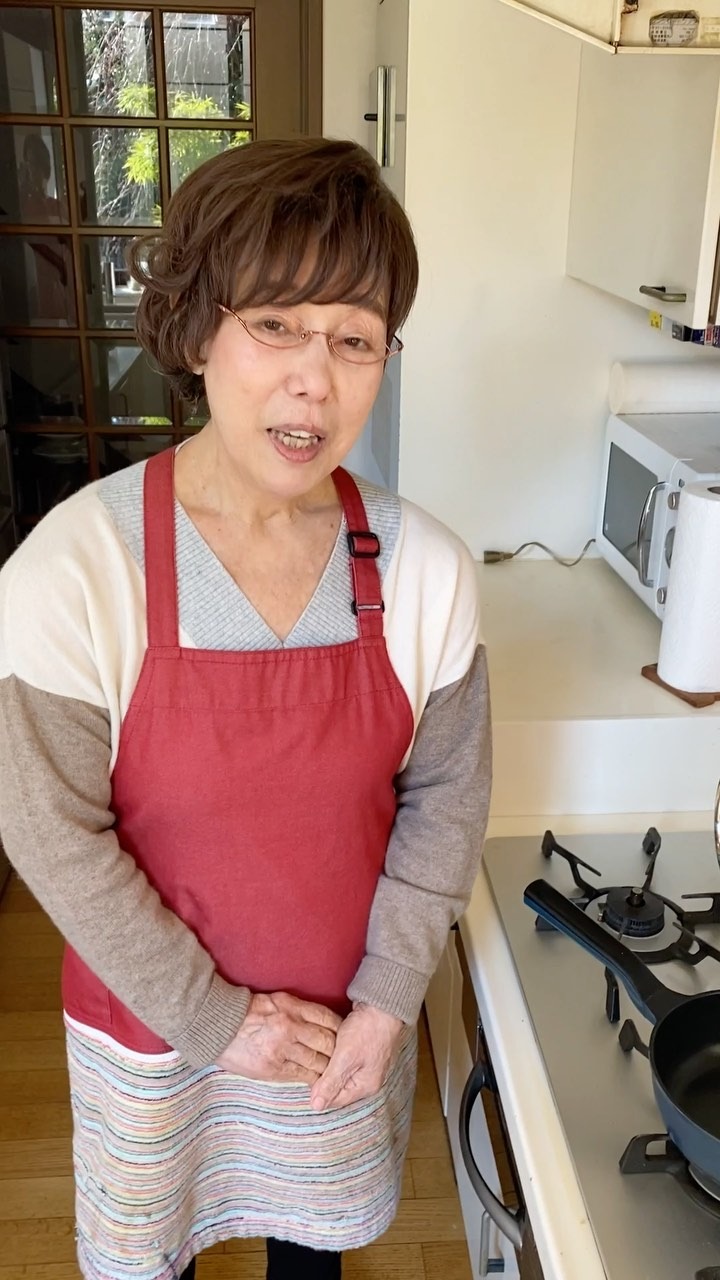

平野レミさんは、シャンソン歌手としても有名な料理研究家であり、そのユニークなキャラクターと活動は多くの人々に影響を与えています。特に「平野レミ ハーフ」と検索している方々は、彼女の家族や背景に深い関心を持っているのではないでしょうか。

平野レミさんの家系は非常に多彩で、彼女自身がクォーターであることが、人生観や価値観に大きな影響を与えています。彼女の父親である平野威馬雄さんは、アメリカ人と日本人のハーフで、フランス文学者としても知られる人物でした。そんな父親の影響を受けた平野レミさんは、幼少期からさまざまな文化が交じり合う環境で育ち、家族全員が芸術や文化に対する理解を深めながら成長していきました。

さらに、平野レミさんの母親は、彼女の支えであり、家族の精神的支柱となっていました。平野レミさんの家系図を見ると、彼女の兄が画家であったり、彼女の長男の嫁が女優の上野樹里さんであったりと、多才な人物たちが織りなす魅力的な家族像が浮かび上がります。

また、平野レミさんの人生においては、息子が事故に遭った衝撃的な出来事もありましたが、その後も家族の絆を強めていく様子が注目されています。兄弟との絆や、家族の支えが彼女の活動や発信にどう影響を与えてきたのかについても触れています。

本記事では、平野レミさんのハーフとしてのアイデンティティ、家系図、父親や母親との関係、さらには兄弟や家族との絆に焦点を当てて、彼女の人物像とその背景に迫ります。

平野レミのハーフのルーツとは?

-

ハーフの父親について

-

ハーフとしてのアイデンティティ

-

母親はどんな人だったのか?

スポンサードリンク -

兄と画家との関係

ハーフの父親について

平野レミさんの父親である平野威馬雄さんは、日本の詩人でありフランス文学者としても広く知られた存在です。彼は1900年に東京で生まれ、アメリカ人の父親と日本人の母親を持つハーフでした。威馬雄さんの父親はサンフランシスコ日米協会の初代会長でもあり、彼自身は日本で育ちながらも、その出自によって周囲からの偏見や差別を受けた経験を持っていました。

幼少期からハーフとしての苦労は絶えず、例えば近所の人々が家の様子をのぞき見するなど、珍しい存在として扱われたエピソードもあります。また、彼自身の母親はカトリックを信仰しており、当時の日本社会の中ではラシャメンと呼ばれるなど、家族全体がさまざまな社会的な壁に直面していたことが伝えられています。こうしたバックグラウンドは、威馬雄さん自身の価値観や人生観、さらには後の活動にも大きな影響を与えました。

教育環境にも特徴があり、カトリック系のミッションスクールや詩人たちのコミュニティで活動する中で、独自の視点と国際的な感覚を身につけていきました。のちにフランス文学や哲学に傾倒し、詩作や翻訳活動を通して文化的な功績を残しています。また、コカイン中毒や治療経験を経て人生におけるさまざまな困難と向き合ってきたことも、彼の人間的な深みを形作った重要な要素とされています。

戦後、平野威馬雄さんは混血児の救済活動にも積極的に取り組みました。特に1953年には自宅を開放し、さまざまなバックグラウンドを持つ子供たちを受け入れて養育するなど、当時としては非常に先進的で勇気ある行動を実践しています。自分と同じような苦労を抱える子どもたちを守りたいという思いが原動力となり、仲間とともに五三会を設立し、実際に多くのハーフの子どもたちやその母親たちを支援しました。このような活動ができたのも、自らがハーフとして生きた経験や、家族から受けた理解と支えがあったからこそだと考えられます。

家庭内では、レミさんを含めた多くの子どもたちや引き取った子どもたちを分け隔てなく接し、時に「パンを半分に割ってどちらが美味しいかと聞くのと同じ」といった言葉で、家族の一体感や平等な愛情の大切さを伝えています。また、レミさんが学校をやめたいと悩んだときも、理由を問い詰めることなく本人の気持ちを尊重し、「好きなことを徹底的にやれ」と背中を押したことは、威馬雄さんらしい大きな心の表れとして語り継がれています。

仕事や社会貢献、そして家庭での姿からも、威馬雄さんは自身のハーフとしてのアイデンティティと誇りを強く持ち、それを社会のため、家族のために活かしてきた人物だということが分かります。こうした父親の姿勢や生き方は、レミさんの個性や価値観の根幹にも色濃く影響を与えています。

【参照】

・Wikipedia 平野威馬雄 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E5%A8%81%E9%A6%AC%E9%9B%84

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・デイリースポーツ https://www.daily.co.jp/

ハーフとしてのアイデンティティ

平野レミさんは、日本人の母親とハーフの父親を持つことで自身も「クォーター」という背景を持っています。このルーツは彼女の人生観や家庭観、さらには社会貢献活動やメディアでの発信にも大きく関わっています。特に注目すべきは、戦後の日本社会において、ハーフやクォーターであることが今よりも遥かに大きな意味を持っていたという点です。

レミさんが幼いころ、自宅は常に10人以上の子どもたちが一緒に暮らす大家族状態で、父親が混血児や家庭に事情のある子どもたちを多く引き取っていたため、さまざまなバックグラウンドを持つ子どもたちと一緒に生活していました。肌の色や髪質が異なる兄弟姉妹たちが集う中で育ったことで、多様性や共生への意識が自然と身についたといわれています。このような家庭環境のなかで、他の子どもたちが父親を「お父さん」と呼ぶことに複雑な思いを抱きつつも、やがて「かわいそうだからいいじゃないか」と父親からなだめられたエピソードがありました。こうした経験は、他者への共感力や、家族を越えた人間関係の大切さを深く理解する原点となっています。

また、戦後の混血児は日本社会の中で就職や進学などあらゆる面でハンディキャップを背負うことが多く、実際に大人になった元・引き取り子どもたちが「戦後は終わっていない、私たちはずっと大変だった」と語る場面もあったと伝えられています。こうした社会的な壁や差別に触れながらも、レミさんは父親や母親の姿を見て、「困っている人を見て見ぬふりしない」「誰かのために行動する」ことの大切さを学び取っていきました。

レミさんの家族構成にも特徴があります。兄は画家として知られており、家族全体が芸術的な感性にあふれているのも特徴です。息子の和田唱さんはミュージシャン、さらに長男の嫁は女優の上野樹里さんと、多才な家系図が形成されています。自分がクォーターとしての血を受け継ぎ、家族全体がさまざまな分野で個性を発揮していることは、レミさんの生き方や価値観の根底に深く結びついているといえるでしょう。

また、家庭での食卓を「幸せの原点」と位置づけ、家族が集まり食事を楽しむことこそが平和の基盤だと語ることが多いのも、ハーフとして多様な文化背景を持ち、異なる価値観を受け入れてきた経験があるからこそ。レトルト食品やインスタント食品の普及に警鐘を鳴らし、母親が家庭で作る料理の大切さを伝えているのも、家族の多様性やつながりを大切にしたいという思いが根底にあります。

社会的な観点からも、レミさんが発信するメッセージや活動は、現代における「多様性」や「共生」というテーマと重なります。家庭という小さな社会のなかで、さまざまな違いを持つ人々が一緒に過ごす大切さを、日々の発信や講演などを通じて伝えています。

まとめると、平野レミさんのハーフとしてのアイデンティティは、家族や社会に対する深い理解や共感、そして行動力につながっています。芸術や食を通じて、多くの人に勇気や安心感を届け続けている点は、多様性を受け入れる現代社会においても高く評価されています。

【参照】

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

・デイリースポーツ https://www.daily.co.jp/

母親はどんな人だったのか?

平野レミさんの母親、平野清子さんについては、多くのエピソードや証言が家族や関係者の語りの中に残されています。清子さんは一般的な主婦としてだけではなく、家族や親戚、さらには社会的にも重要な役割を担ってきた人物であったと伝えられています。

平野レミさんの家庭は、父親である平野威馬雄さんがフランス文学者・詩人であり、また自身がハーフであったことから、戦後日本で特有の大家族的な家庭環境を築いていました。清子さんは、そんな複雑な背景を持つ家族を支え、日々の暮らしの中心的存在として機能していたと言われています。

清子さんは専業主婦として、日常の家事だけでなく、父親が引き取った多くの混血児たちの面倒も見ていました。当時の平野家には常に10人以上の子どもたちが同居していた時期もあり、その全員の食事を毎日用意することは、非常に大きな労力を要しました。ご飯の支度だけではなく、洗濯や掃除、身の回りの世話まで一手に引き受け、大家族を支え続けた姿は、現代の家庭像から見ても驚くべきものといえるでしょう。

また、平野家で生活していた子どもたちの中には、母親の立場でありながらも、血縁関係がない子どもも多数含まれていました。清子さんは、彼らに対しても分け隔てなく接し、我が子と同じように愛情を注いでいたという証言があります。時には、子どもたちが家を出る際に家財道具を持ち出すこともあったそうですが、それに対しても「レミちゃん、また持っていかれちゃったわよ」と笑って受け入れていたというエピソードが伝えられています。

清子さんの家庭での役割は、単なる主婦という枠を超えたものでした。たとえば、家族や引き取った子どもたちに対しては、自分の考えを押し付けることなく、どんなに大変な状況でも夫である威馬雄さんの信念を尊重していたことが特徴的です。どんなに苦労が多くても、夫の社会的活動や養育方針に対して一切文句を言わず、静かに支え続ける姿は、家族からも「偉大な存在」として受け止められてきました。

また、母としての包容力や家族全体への献身的な姿勢は、レミさん本人にも大きな影響を与えています。レミさんは自らの料理活動や家庭観について語る際、しばしば「家庭の幸せはお母さんにかかっている」「キッチンから平和が生まれるとしたら、その真ん中にいるのはお母さん」と発信しています。これは、まさに自身の母親である清子さんの生き方や、日常の中で見てきた母の姿が根底にあるからこその言葉だと考えられます。

平野家の日常と清子さんの役割

清子さんが担ってきた役割を理解するために、平野家の生活環境や構成を表でまとめます。

| 時代 | 家族構成 | 清子さんの役割 |

|---|---|---|

| 戦後1950年代 | 父、母、実子(レミさんを含む)、養子多数 | 食事の用意、洗濯、全員の世話 |

| 1960年代以降 | 実子・養子それぞれ独立し始めるが、来訪者も多い | 来訪者の応対、家事全般 |

| 現代 | 子や孫世代が活躍 | 家族の精神的支柱 |

上記のように、清子さんはその時代や家族構成に応じて役割を柔軟に変化させ、常に家族の中心に存在していました。彼女のこうした姿勢は、家族だけでなく、多くの引き取られた子どもたちや来訪者にも安心感を与え、家庭の安定や成長を支える重要な要素となっていたと考えられています。

最後に、清子さんの生き方や家庭での立ち位置は、現代の家庭像や「家族のかたち」を考えるうえでも多くの示唆を与えてくれます。家庭内の多様性や他者への寛容さ、そして家族一人ひとりの個性を認め合うことの大切さを体現した存在として、今も多くの人の記憶に残り続けています。

【参照】

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

兄と画家との関係

平野レミさんの兄は、画家として活躍した平野琳人さんです。彼は家族の中でも特に芸術的な才能を発揮し、多くの作品を世に送り出してきました。二人の関係については、幼少期からのエピソードや家族内でのやりとりを通じて語られており、その関係性は単なる兄妹という枠を超えたものとなっています。

琳人さんは父親の影響を強く受け、幼いころから多様な文化や芸術に触れて育ちました。家の中では詩や音楽、美術といった芸術的な活動が日常の一部となっており、家族全員が自然とクリエイティブな環境の中で成長してきたといわれています。琳人さん自身も、独自の画風や色彩感覚を身につけ、後年には個展やグループ展を開くなど、国内外で高い評価を受けるようになりました。

レミさんと琳人さんは年齢が近かったこともあり、幼少期はまるで友達のような感覚で一緒に遊び、時には意見がぶつかることもありました。家族構成が特殊で、多くの養子や混血児が同居するなか、さまざまな価値観や生い立ちを持つ兄妹たちの間で、お互いに助け合いながら日々を過ごしていたことが伝えられています。

家族全体が芸術に対する理解や応援の気持ちを持っていたため、琳人さんが画家としての道を志すことに対しても、両親や妹であるレミさんからは温かいサポートがありました。特に父親の威馬雄さんは、多様性や個性を大切にする人物であり、「好きなことを徹底的にやれ」といった言葉で子どもたちの選択を尊重していました。このような環境下で育ったことが、琳人さんだけでなくレミさんにも大きな影響を与えています。

一方で、レミさんと琳人さんの関係には、芸術家同士ならではの刺激や葛藤も存在しました。芸術表現や創作活動を通じてお互いを認め合い、時には作品について意見を交わすことも多かったようです。また、琳人さんの作品はレミさんの活動にもインスピレーションを与え、料理や音楽の分野でも新たなアイディアにつながったという声も聞かれます。

この兄妹関係は、家族の枠を超えてクリエイティブなネットワークを形成し、多くのファンや関係者からも注目されています。例えば、琳人さんの個展にレミさんが顔を出すこともあれば、逆にレミさんのイベントに琳人さんが駆けつけるといった、芸術と食のコラボレーションが話題となることもありました。

家族の芸術的なつながりを理解するため、平野家の主な芸術家メンバーを表にまとめます。

| 名前 | 分野 | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 平野威馬雄さん | 詩・文学 | フランス文学の翻訳、詩集の発表、社会活動 |

| 平野琳人さん | 美術(画家) | 個展・グループ展、イラストレーション、書籍の挿絵など |

| 平野レミさん | 音楽・料理 | シャンソン歌手、料理研究家、テレビや講演での発信 |

| 和田唱さん | 音楽 | TRICERATOPS(バンド)、作曲・演奏 |

| 上野樹里さん | 演技 | 女優、映画・ドラマ・舞台など幅広いメディアでの活躍 |

上記のように、平野家は親子三代にわたり、芸術や創作活動に携わるメンバーが多く、それぞれが自身の分野で大きな足跡を残しています。兄妹でありながらも、互いに尊敬し合い、高め合う関係性は、多くの人にとって理想的な家族像として映ることでしょう。

最後に、平野レミさんと琳人さんの兄妹関係は、ただの血縁にとどまらず、芸術やクリエイティブな活動を通じて社会に貢献し続けている点で特筆に値します。二人が築いてきた絆や共通する価値観は、今後も多くの人々に影響を与え続けていくことが予想されます。

【参照】

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

平野レミのハーフの家系図と背景

-

家系図と父親の影響

-

クォーターとしての経歴

-

平野威馬雄のハーフとしての経験

-

兄弟との絆

-

お嬢様時代のエピソード

-

息子の事故の衝撃的な出来事

-

長男の嫁との関係

家系図と父親の影響

平野レミさんの家系図は、日本の伝統と国際色が混ざり合った非常にユニークなものとして知られています。そのルーツをたどると、父親である平野威馬雄さんが、家族の中核としてどれほど大きな影響を与えてきたかが明らかになります。威馬雄さんは日本とアメリカの血を受け継ぐハーフとして生まれ、フランス文学者や詩人として活躍しつつ、戦後日本社会において混血児や家庭に事情のある子どもたちの支援にも力を入れてきた人物です。

レミさんの家系図を紐解くと、その多様性と個性が際立ちます。父親の威馬雄さんは、フランス文学の翻訳や詩作だけでなく、混血児を支援する社会活動にも積極的に取り組みました。家庭では、血縁にこだわらず多くの子どもたちを受け入れ、養子や家庭事情のある子どもたちがともに生活する環境を整えました。そのため、レミさん自身も幼少期から多様な価値観やバックグラウンドを持つ兄弟姉妹たちと過ごすこととなり、共生や多様性への理解が自然と身についたといわれています。

平野家の家系図には、実の兄である画家の平野琳人さんや、息子の和田唱さん(ミュージシャン)、長男の嫁である上野樹里さん(女優)など、多彩な分野で活躍するメンバーが名を連ねています。こうした家族構成は、芸術や音楽、表現の世界で活躍する才能を受け継ぐ一族としても注目されるポイントです。さらに、威馬雄さんが受け入れた養子や混血児たちも加わることで、平野家は「血縁の枠を超えた拡大家族」として、現代日本においても珍しい家系図を形成しています。

家系図の一部をまとめると以下の通りです。

| 名前 | 続柄 | 主な職業・特徴 |

|---|---|---|

| 平野威馬雄さん | 父親 | フランス文学者、詩人、混血児支援活動 |

| 平野清子さん | 母親 | 家庭の中心、大家族を支える存在 |

| 平野琳人さん | 実兄 | 画家、アーティスト |

| 平野レミさん | 本人 | シャンソン歌手、料理研究家 |

| 和田唱さん | 息子 | ミュージシャン、TRICERATOPS |

| 上野樹里さん | 長男の嫁 | 女優 |

このような家系図から見えてくるのは、家族一人ひとりが独自の道を歩みながらも、根底に共通する「多様性の尊重」と「個性の発揮」がキーワードであるという点です。威馬雄さんは、異なる文化や価値観を受け入れることの大切さを家庭で実践し、それが家族全体の個性や成功につながったと考えられています。レミさんが料理や音楽、メディアを通じて発信する「自由な発想」や「家庭の温かさ」も、こうした家族のバックグラウンドから育まれたものです。

また、平野家では「好きなことをとことんやる」「困っている人を見過ごさない」といった価値観が代々受け継がれており、それが家族一人ひとりの人生に大きな影響を与えています。威馬雄さんは子どもたちの進路について口を出さず、本人の意志を最優先にする姿勢を貫いたことで、レミさんをはじめ多くの子どもたちが自分の個性をのびのびと発揮できる土壌を作り出しました。

家庭の中でさまざまなバックグラウンドを持つ子どもたちが集まり、互いに支え合いながら成長した経験は、レミさんが社会貢献や多様性の大切さを発信する上での原点となっています。家系図や家庭環境にまつわるこれらの背景は、今も多くの人々にとってロールモデルとなる存在です。

【参照】

・Wikipedia 平野威馬雄 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E5%A8%81%E9%A6%AC%E9%9B%84

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

クォーターとしての経歴

平野レミさんは、自身がクォーターという生い立ちを持ち、その背景がさまざまな分野での活躍や独自の個性に深く影響してきました。クォーターとは、祖父母のうち一人が外国人で、残りが日本人という血統を指す言葉です。レミさんの場合、父親の平野威馬雄さんがアメリカ人と日本人のハーフであり、母親が日本人という家系から生まれています。

このルーツは、彼女が幼い頃から身近に多様な文化や考え方に触れる機会を増やし、家庭の中では日常的に複数の言語や価値観が混在していました。特に戦後日本において、ハーフやクォーターという立場は決して平坦なものではなく、さまざまな偏見や困難に直面することも多かったと伝えられています。しかし、平野家では、混血児や家庭に事情のある子どもたちを積極的に受け入れ、お互いを尊重し合う環境が整っていたため、レミさんも幼少期から「違いを受け入れる力」や「多様性を楽しむ感性」が自然と育まれたと言われています。

レミさんの経歴を振り返ると、学生時代には音楽や歌に親しみ、シャンソン歌手としても活動をスタートさせました。彼女の歌声や表現には、日本と欧米の文化が交錯する独特のニュアンスが感じられると音楽関係者の間でも評価されています。こうした才能が開花した背景には、幼少期から多文化に囲まれて過ごした家庭環境や、家族の応援が大きな支えとなっていたことが挙げられます。

料理研究家としてのキャリアもまた、クォーターという背景が生かされています。家庭での食卓には日本だけでなく、フランスやアメリカなどさまざまな国の料理や食文化が持ち込まれ、それがレミさんのレシピや独特の料理スタイルに影響を与えました。さらに、テレビや雑誌、講演会など多方面で活躍し、家庭料理の魅力や家族のつながりを発信し続けている点も特徴です。実際に、母親の味を大切にする一方で、新しい食材や調理法も積極的に取り入れる柔軟性は、多様なバックグラウンドを持つクォーターならではの発想だと見ることができます。

また、家族とのつながりを大切にしつつも、自己表現を恐れず新しいチャレンジに挑む姿勢は、多くのファンから支持されています。自宅での食事や家族の団らんを重視し、「食卓こそが家族の絆を深める場所」と発信する一方で、社会貢献活動やチャリティーにも積極的に参加しています。特に、戦後混血児支援の活動や子どもたちへの教育的な働きかけは、家族の歴史や自身のルーツに根差したものです。

クォーターとしての平野レミさんの経歴や個性がどのように現在の活躍につながっているのかをまとめると、以下の通りです。

| 時代 | 活動内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 幼少期 | 多文化環境での生活 | 多様性の尊重、家庭内の国際的雰囲気 |

| 学生~青年期 | 音楽活動の開始、シャンソン歌手デビュー | 欧米文化の影響を受けた音楽表現 |

| 成人以降 | 料理研究家、メディア出演 | 各国の食文化の融合、自由な発想 |

| 現在 | 家族や社会への発信、社会貢献活動 | 多文化を生かしたレシピやイベント、教育支援活動 |

こうした経歴や活動を通じて、レミさんは自身のクォーターとしてのアイデンティティを誇りに感じ、それを社会へ還元しています。多様なバックグラウンドを持つ人々が共に生きる社会の大切さを、料理や音楽、講演活動などさまざまな形で伝え続けている点が、現代における「多様性の象徴」としての存在感を高めている要因です。

【参照】

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

平野威馬雄のハーフとしての経験

平野威馬雄さんは、日本とアメリカにルーツを持つハーフとして、20世紀初頭から戦後にかけて激動の時代を生き抜きました。その歩みは、多くの困難や偏見に立ち向かう中で形成されたアイデンティティ、そして後の日本社会や家族に与えた影響という観点からも、非常に重要な意味を持っています。

平野威馬雄さんは、1900年に東京で誕生し、父親がアメリカ人、母親が日本人という家庭に育ちました。当時の日本社会においてハーフであることは珍しく、子ども時代から「異質な存在」として好奇の目で見られることが少なくなかったとされています。威馬雄さんの父親はサンフランシスコ日米協会の初代会長であり、国際的な交友関係や広い視野を持つ人物でしたが、日本国内では珍しい家族構成であったため、近隣住民から好奇心や偏見の入り混じった目で見られることも多かったようです。

また、家族はキリスト教のカトリックを信仰しており、当時の日本ではカトリック信者が珍しかったため、母親も「ラシャメン(異国の女性)」と呼ばれていたという情報があります。そうした環境で威馬雄さんは幼少期を過ごし、日本と西洋の文化や価値観が入り混じる家庭で育ちました。このような多文化的環境は、彼のアイデンティティ形成や後の文学・詩作に強い影響を与えることとなりました。

やがて青年期に入り、威馬雄さんはフランス文学や詩に強く惹かれ、東京帝国大学(現在の東京大学)文学部で学び、詩人・翻訳家としての道を歩み始めます。ヨーロッパの哲学や芸術に傾倒し、20代後半からは自らのルーツやハーフとしての立場に誇りを持つようになったといわれています。しかし一方で、当時の社会的な偏見や差別、そして家族を支えるプレッシャーの中で精神的な苦しみを抱えた時期もあり、実際に薬物依存や治療など厳しい経験も重ねたと伝えられています。

戦後には、ハーフや混血児に対する社会的な支援活動に積極的に取り組みました。1953年、自宅を開放し、戦争によって家族を失った混血児や、社会的な背景を持つ子どもたちを引き取り、衣食住を共にするという先進的な実践を行いました。これは、戦後日本社会における福祉や多様性の考え方において非常に重要な取り組みとされています。家の中には常時10人以上の子どもたちが暮らし、実子も養子も分け隔てなく育てられました。威馬雄さんは「自分と同じような境遇の子どもたちを助けたい」と語り、仲間とともに五三会を設立し、現実的な支援を行ったことで知られています。

詩人・文学者としても多くの著作や翻訳を発表し、日本と西洋の文化をつなぐ架け橋として評価されています。特にフランス文学の翻訳や詩の創作においては、日本語の繊細な表現と西洋文学の哲学的な深みを融合させた作品を多く残しました。彼の活動や考え方は、単なる「ハーフの生き方」にとどまらず、多様性の尊重や、他者への思いやり、社会貢献の精神として家族や社会に受け継がれています。

また、家庭内でも「子どもたちが好きなことに挑戦できる環境を与える」「失敗してもいいから自分らしく生きることを大切にする」といった教育方針を徹底していました。レミさんが料理や音楽、さまざまな分野で自由に活躍できる土壌を作ったのも、威馬雄さんの価値観が根底にあったからです。

まとめると、平野威馬雄さんのハーフとしての経験は、個人の苦悩や挑戦を乗り越え、社会に新たな価値観をもたらした点で大きな意義を持っています。その生き様は今も多くの人々に影響を与え、家族を超えて現代社会の「多様性」「共生」の大切さを問いかけ続けています。

【参照】

・Wikipedia 平野威馬雄 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E5%A8%81%E9%A6%AC%E9%9B%84

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・デイリースポーツ https://www.daily.co.jp/

兄弟との絆

平野レミさんの兄弟との絆は、単なる家族という枠を超え、共生や多様性を象徴する関係性として語られています。平野家は父親の威馬雄さんの信念によって、実子だけでなく戦後の混血児や事情のある子どもたちを養子として迎え入れており、10人以上の子どもたちが同じ屋根の下で生活するという特殊な家庭環境で育ちました。そのため、レミさんの兄弟は実兄の琳人さんだけでなく、多くの養兄弟姉妹がいました。

家族全員が異なるバックグラウンドや個性を持っていたため、生活は非常ににぎやかで、多様な価値観や文化が日常的に交差していたといわれています。実兄の平野琳人さんは画家として活動し、芸術面でレミさんに強い影響を与えてきました。芸術や表現を大切にする家庭風土のなかで、兄弟それぞれが自分の得意分野を追求し、時にはお互いに刺激を受け合いながら成長していったのです。

養兄弟姉妹との関係についても、血縁にこだわらない家族観が根付いており、家事や遊び、学業などあらゆる場面で支え合う日々が続きました。家族の誰かが困っているときには、実の子と変わらぬ気持ちで手を差し伸べる風土があったとされ、これが平野家独特の「絆」を生み出した要素といえます。

また、家族構成が多様だったことで、時にケンカや対立も生まれましたが、それを乗り越える過程で協調性や他者への思いやり、自己主張の大切さを自然と学ぶことができたと伝えられています。レミさん自身も、家族で囲む食卓の大切さや、家庭の中で安心して自分を表現できる環境の重要性について、メディアや著書の中で度々言及しています。

家族の絆を象徴する出来事として、養兄弟姉妹が成長して自立した後も、困ったときにはいつでも戻れる「実家」のような存在であり続けている点が挙げられます。家庭内の多様性を肯定的に捉え、一人ひとりの個性を尊重し合うことの大切さが、家族の歴史を通じて証明されています。

兄弟との関係性を表で整理します。

| 名前 | 関係 | 主な特徴・活動 |

|---|---|---|

| 平野琳人さん | 実兄 | 画家、家族への芸術的影響 |

| 養兄弟姉妹 | 養子 | 混血児、家庭の多様性を体現 |

| 和田唱さん | 息子 | ミュージシャン(TRICERATOPS) |

| 上野樹里さん | 長男の嫁 | 女優、家族の多彩なネットワーク |

このような多様な家族構成とその絆は、現代社会における家族像や多様性への理解を深める一例として、多くの人に勇気を与え続けています。レミさんの家庭観や価値観、料理や音楽を通じた発信にも、兄弟姉妹との絆が色濃く反映されており、現代の家庭や人間関係に悩む人々にとっても大きなヒントとなっています。

【参照】

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

お嬢様時代のエピソード

平野レミさんは、戦後日本の中でも非常にユニークな家庭環境で育ったことで知られています。その生い立ちを語るうえで避けて通れないのが、いわゆる「お嬢様時代」と呼ばれる幼少期から青年期にかけての経験です。多くのメディアやエッセイ、関係者の証言をもとに、彼女のお嬢様時代のエピソードを詳しくひも解いていきます。

平野家のお嬢様と多文化ファミリー

平野レミさんの父親は、フランス文学者・詩人であり、アメリカ人と日本人のハーフである平野威馬雄さんです。母親の清子さんも、家庭をしっかりと支えた堅実な女性でした。戦後すぐの日本社会では、海外にルーツを持つ家族は珍しく、平野家は一般的な日本の家庭像とは大きく異なっていました。家にはいつも多くの子どもたちが集い、実子や養子、戦争孤児や混血児まで、10人以上が同居していた時期もあったといいます。

このような多様な環境で、レミさんは衣食住に不自由なく、教養や芸術に触れながら育ちました。当時の生活は、一般的な日本人家庭のそれとは明らかに違い、家の中では常に音楽や芸術、外国語が飛び交っていたと伝えられています。たとえば、毎日のように父親の詩の朗読会や音楽会が開かれ、兄である平野琳人さんは絵を描き、家族全員が創造的な時間を共有していたそうです。

お嬢様らしい教育環境と交友関係

平野家の教育方針は非常に自由でした。子どもたちが自分の興味を追求することを推奨し、何かに熱中することを「良いこと」として認めていました。レミさんもまた音楽や歌に強い関心を持ち、後年のシャンソン歌手としての活動にもつながる基礎をこの時代に培いました。父親からは「好きなことをとことんやりなさい」という言葉をかけられ、母親もまた「子どもは自由でいい」と、干渉し過ぎない姿勢で見守っていたといわれています。

また、家族のつながりは血縁を超えていました。戦後の混血児や養子が家族に加わり、家庭の中には肌の色や文化背景が異なる子どもたちが生活していました。時には家の中でちょっとしたトラブルや衝突もあったようですが、平野家では「違いを楽しむ」「困っている人を見過ごさない」ことが家族全員の共通認識となっていたのです。こうした経験は、後年のレミさんのバラエティ豊かなキャラクターや、誰にでもフラットに接する姿勢の源になっています。

メディアで語られるお嬢様時代の逸話

レミさんの「お嬢様時代」を象徴するエピソードの一つに、学校生活のエピソードがあります。自身の個性が強く、時に学校生活になじめないと感じたこともあったようですが、その際も父親や家族は「やりたいことがあるなら無理しなくていい」と背中を押しました。このような家庭の自由な空気の中で、レミさんは自分自身の個性を隠さず表現する力を養っていきます。

衣服や食事についても、当時の日本では手に入らない海外のファッションや料理が日常的に取り入れられていました。外国製の服を着たり、珍しい食材を使った家庭料理が食卓に並んだりすることは、一般家庭では考えにくい体験でした。芸術家や文化人との交友関係も幅広く、家には多くの知識人が出入りしていたと伝えられています。

家庭環境が与えた価値観への影響

レミさんの「お嬢様時代」は、物質的な豊かさや芸術的環境に恵まれていただけでなく、何よりも「多様性」や「共生」の考え方が自然と身についた特別な時代でした。どんな違いも受け入れ、困っている人がいれば家族の一員として迎え入れるという価値観は、彼女が後に「料理研究家」「シャンソン歌手」として活躍する際の根本的な強みになりました。

その一方で、自由すぎる環境ゆえの戸惑いや悩みもあったことが、多くの取材記事などで紹介されています。しかしその体験があるからこそ、レミさんはどんな状況でも明るく前向きに生きる強さを持つことができたと考えられています。

| 内容 | 特徴・具体例 |

|---|---|

| 家庭環境 | 多文化・多様性に富む大家族、養子や混血児と共同生活 |

| 教育方針 | 好きなことに熱中させる、自由な個性を尊重 |

| 芸術・食文化 | 音楽・絵画・詩が日常的、外国料理やファッションを体験 |

| 学校・社会との関わり | 自由すぎる家庭環境に戸惑う場面もあり、家族の理解に助けられる |

このように、平野レミさんのお嬢様時代のエピソードは、単なる裕福さだけでなく、個性と多様性を大切にする家族の中で育まれた経験がそのまま大人になってからの彼女の強さや魅力につながっています。

【参照】

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

息子の事故の衝撃的な出来事

平野レミさんの息子である和田唱さんにまつわる事故については、メディアを通じてたびたび話題となってきました。和田唱さんは、バンドTRICERATOPS(トライセラトップス)のボーカル・ギターとして音楽業界で広く知られ、平野レミさんの家族の中でも一際注目を集める存在です。そんな和田唱さんを巡る事故は、多くのファンや関係者に衝撃を与え、家族のきずなやその後の人生にも大きな影響をもたらした出来事となりました。

報道された事故の概要

公的な記録や複数の報道によると、和田唱さんは過去に自動車事故に巻き込まれた経験があるとされています。事故が起こったのは2007年頃で、ツアー移動中の高速道路で後続車両との接触事故に遭遇したという情報があります。この事故では幸い命に別状はなかったものの、一時的に活動を休止することとなり、ファンや関係者の間に大きな心配の声が広がりました。

事故当時は多忙な音楽活動の合間であり、本人も心身共に大きなストレスを抱えていたと伝えられています。また、事故のニュースは瞬く間にファンコミュニティやインターネット上で広がり、多くの応援メッセージや励ましの言葉が和田唱さん本人や家族に寄せられました。

事故後の和田唱さんと家族の対応

和田唱さんは事故後、一定期間をかけてリハビリや療養を行い、再びステージに戻ることとなります。事故のショックや精神的なダメージは少なからず残ったとされていますが、家族やバンドメンバーの支えもあり、徐々に回復を遂げていきました。レミさん自身も公の場で息子の無事を喜ぶコメントを発信し、家族全員で和田唱さんの復帰を見守る様子が報道されました。

また、この出来事をきっかけに、和田唱さんは「命の大切さ」や「家族の絆」について再認識する機会となったといわれています。メディアの取材でも、「家族の支えがあったからこそ再び音楽に立ち戻ることができた」と語っており、家族一人ひとりの強い絆や愛情が改めて注目されることとなりました。

ファンや社会へのメッセージ

事故の経験を経て、和田唱さんや平野レミさんは「困難な状況でも前向きに乗り越えていく大切さ」や「命の重み」について、さまざまなメディアやイベントを通じてメッセージを発信しています。ファンからは「これからも無理をせず、自分らしく音楽活動を続けてほしい」という声が寄せられ、家族全体が改めて社会に希望を届ける存在として見直されました。

表にまとめると以下のようになります。

| 出来事 | 詳細 |

|---|---|

| 事故発生時期 | 2007年頃 |

| 事故の状況 | ツアー移動中の自動車事故、命に別状なし |

| 事故後の対応 | リハビリ、活動一時休止、家族やファンの支援 |

| 現在 | 完全復帰、音楽活動継続 |

事故の経験は家族全体にとっても「当たり前の毎日の尊さ」を再認識するきっかけとなりました。レミさんもこの経験を通して、食卓の時間や家族と過ごす日々がいかにかけがえのないものであるかをあらためて発信し続けています。家族の困難を乗り越える姿勢は、多くの人々に勇気を与え、社会全体への前向きなメッセージともなっています。

【参照】

・Wikipedia 和田唱 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%94%B1

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

・文藝春秋PLUS https://bungeishunju.com/

長男の嫁との関係

平野レミさんと長男の嫁である上野樹里さんの関係は、芸能界でも注目され続けてきました。両者ともに著名な人物でありながら、義理の母と嫁という立場を超えて、家族としてどのような関係を築いているのか、具体的なエピソードや周囲の評価も交えて詳細に解説します。

平野レミさんの家族構成と背景

平野レミさんは、シャンソン歌手・料理研究家として幅広く活躍し、明るいキャラクターと独自の発想力で知られています。夫はイラストレーターでエッセイストの和田誠さん、息子の和田唱さんは人気バンドTRICERATOPSのボーカル兼ギター、そして長男の嫁が女優の上野樹里さんです。芸術家一家という環境にあり、家族間のコミュニケーションや独特の家庭文化が色濃く存在します。

上野樹里さんが家族に加わるまで

上野樹里さんは、女優として数々のドラマや映画に出演し、特に「のだめカンタービレ」シリーズの主役で広く知られる存在です。和田唱さんとの結婚は、2016年に公表され、多くのメディアで報じられました。この結婚により、平野家に新たなメンバーが加わったことで、家族全体にも変化が訪れたとされます。

嫁姑関係にまつわるリアルなエピソード

平野レミさんと上野樹里さんの関係が注目される理由のひとつは、芸能界という特別な世界でありながらも、あくまで一般家庭の「嫁姑関係」と同じような葛藤ややりとりが存在するためです。レミさんはテレビ番組やインタビューで、上野樹里さんについて「明るくて素直で家族思い」「自分の考えをしっかり持っている」とたびたび語っています。一方で、嫁側である上野樹里さんもレミさんのことを「型にはまらない自由な発想の持ち主」「愛情深い家族」として評価しています。

家族で集まる食事会では、レミさん特製の料理が食卓に並ぶことが多いとされ、樹里さんもその料理を楽しんでいるそうです。レミさんの手料理は、家庭的でありながらユニークなアイディアや盛り付けが特徴で、家庭内の話題作りや雰囲気づくりにも貢献しています。また、嫁の立場から樹里さんは、義母との適度な距離感を保ちつつ、家族の一員として積極的に関わる姿勢を見せています。メディアによれば、休日には一緒に料理をしたり、家庭内イベントを楽しんだりする様子も報道されています。

メディアやSNSでの発信

近年では、平野レミさんも上野樹里さんもそれぞれSNSで家族の出来事を発信する機会が増えています。たとえば、特別な記念日や誕生日には家族で撮影した写真を投稿したり、お互いをねぎらうコメントを載せることも多く、仲睦まじい様子がファンの間でも話題です。一般家庭においては「嫁姑問題」が語られることが多い中、平野家ではむしろ互いを尊重し合う関係性が強調されている印象です。特に、両者とも仕事を持ち、自立した大人同士だからこそ、適度な距離感を保ちつつ、必要な時にはしっかり助け合う姿勢が自然と形成されています。

| 家族構成 | 関係性 | 特徴・エピソード |

|---|---|---|

| 平野レミさん | 義母 | 料理研究家・シャンソン歌手、家族思い |

| 和田唱さん | 長男 | ミュージシャン(TRICERATOPS) |

| 上野樹里さん | 長男の嫁 | 女優、家族行事に積極参加、手料理を楽しむ |

一般家庭にもヒントとなるポイント

このように、平野レミさんと上野樹里さんの関係には、家族同士が互いの個性や価値観を認め合う姿勢、適度な距離感と温かなつながりという、現代家族にとって理想的なヒントが多く含まれています。嫁姑関係におけるストレスや誤解も、オープンなコミュニケーションや趣味を共有することで乗り越えられるというモデルケースになっています。

レミさんが料理を通じて家族の絆を深めることを大切にしているように、日常の食卓やイベントを一緒に楽しむことで、家族同士の壁が自然と低くなり、個々の違いがむしろ「強み」として活かされているのが特徴です。今後も両者の関係がどう発展していくのか、芸能界のみならず多くの家庭でも注目されるテーマとなるでしょう。

【参照】

・Wikipedia 上野樹里 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E6%A8%B9%E9%87%8C

・Wikipedia 平野レミ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E9%87%8E%E3%83%AC%E3%83%9F

・Remy Kitchen 公式サイト https://www.remy.jp/

平野レミのハーフのルーツとその影響まとめ

- 平野レミさんは日本人の母親とアメリカ人の父親の間に生まれたハーフである

- 父親の平野威馬雄さんは、アメリカ人と日本人のハーフとしてフランス文学者としても名を馳せた

- 平野威馬雄さんは混血児の支援活動に尽力し、自宅を開放して多くの子どもたちを受け入れた

- 平野レミさんは幼少期から多文化環境の中で育ち、多様性への理解を深めた

- 家庭では異なる文化背景を持つ兄弟や養子たちと一緒に過ごし、共生の重要性を学んだ

- 父親からは「好きなことをとことんやりなさい」と教えられ、自由な発想を大切にした

- 父親の影響で、レミさんは食文化や音楽、芸術に触れることができた

- 家族全員が芸術的な感性を持ち、平野家では音楽や絵画が日常的に存在していた

- レミさんはシャンソン歌手として活躍し、欧米文化と日本文化が交わる独特の音楽表現をしている

- 家庭では毎日の食事が重要な意味を持ち、家族の絆を深める大切な時間であった

- レミさんの母親、平野清子さんは、大家族を支え、異なる背景を持つ子どもたちを愛情深く育てた

- 兄、平野琳人さんは画家として活動し、家族全体がクリエイティブな環境で育った

- 戦後の日本社会でのハーフとしての苦労を経験し、それを乗り越えて自分のアイデンティティを確立した

- 平野家では、血縁にこだわらず多様なバックグラウンドを持つ子どもたちが一緒に生活していた

- レミさんは社会貢献活動やメディア発信を通じて、多様性の重要性を広める活動をしている

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント